但是最近有個見解認為,孫中山先生的制度是「改良式的內閣制」或者「雙首長制的翻版」,這個問題從當初制憲之時,張君勱先生一派跟國民黨所爭執的點,延續至今。為甚麼會有這個問題,一來是對於內閣制度不熟悉,二來是孫中山先生早年跟晚年論述不一,有所矛盾,三來將中華民國憲法架構以及臺北政府修憲後運作方式,認為是孫中山的五權憲法的「徹底」實踐。

對於此光復之聲決定整理孫中山先生對於國家制度所發表的相關言論,利用「歸納法」加以整理,並且佐以簡單歷史介紹,最後做出結論,各文獻之名稱以及日期會一併附列,可以使用臺北國父紀念館的「中山學術資料庫」進行查詢,端看全文,若有歷史疑問該資料庫還有佐以國父年譜。

早年的孫中山:五權憲法以及美式聯邦制度提倡者(~1911)

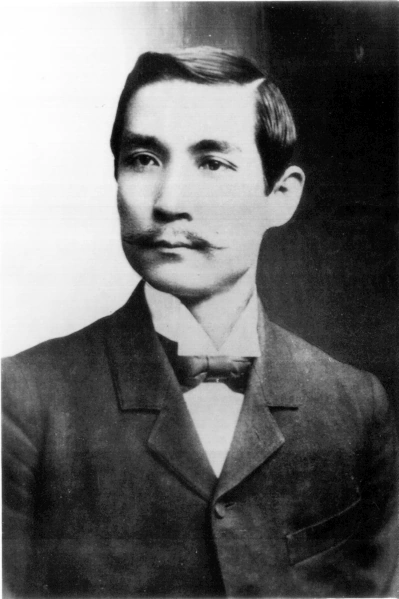

孫中山先生雖然是出生廣東省香山縣(今廣東中山)的農村,但因為家境貧困,其兄長孫眉先生早年則到夏威夷王國的檀香山進行墾荒,而孫中山先生十來歲的時候就被母親一同接到檀香山接受中學教育,所以當孫中山搭乘蒸汽船到檀香山的路途上,以後從其《自傳》(1896年10月)回憶,曾表示:「幼讀儒書,十二歲畢經業,十三歲隨母往夏威仁島 Hawaiian Islands,始見輪舟之奇,滄海之濶,自是有慕西學之心,窮天地之想。」

但值得注意的是,夏威夷王國雖然是獨立王國,但當時美國就有對其有併吞野心,所以當時島上教育以及發展都受到美國把持,孫中山自然皆受到美式教育,雖然後續回到香港接受英式的大學醫科教育,但是實際上美國政治制度早年對他影響極大。

美國政治制度對孫中山有三個影響,一個就是主張「共和」,一個就是主張「聯邦」,還有主張「陪審團制度」。

孫中山就對日本支持中國革命志士宮崎滔天說過,表示:「人或云共和政治不適於中國,此不諒情勢之言耳。共和者,我國治世之神髓,先哲之遺業也。我國民之論古者,莫不傾慕三代之治,不知三代之治,實能得共和之神髓而行之者也。勿謂我國民無理想之資,勿謂我國民無進取之氣,即此所以慕古之意,正當有理想之證據,亦大有進步之機兆也。試觀僻地荒村,舉無有浴清虜之惡德而消滅此觀念者,彼等皆自治之民也。敬尊長,所以判曲直;置鄉兵,所以禦盜賊;其他一切共通之利害,皆人民自議之而自理之,是非現今所謂共和之民者耶?苟有豪傑之士,起而倒清虜之政府,代敷善政,約法三章,慰其饑渴,庶愛國之志可以奮興,進取之氣可以振起矣。且夫共和政治,不僅為政體之極則,且適合於中國國民,而又有革命上之便利者也。觀中國古來之歷史,凡經一次之擾亂,地方豪傑,互爭雄長,亘數十年,不幸同一無辜之民,為之受禍者,不知幾許。其所以然者,皆由於舉事者無共和之思想,而為之盟主者,亦絕無共和憲法之發布也。故各逞一己之兵力,非至併吞獨一之勢不止。因有此傾向,即盜賊胡虜,極其兵力之所至,居然可以為全國之共主。嗚呼!吾同胞之受禍,豈偶然哉!今欲求避禍之道,惟有行此迅雷不及掩耳之革命之一法,而與革命同行者,又必在使英雄各竟其野心。竟其野心之法,唯在聯邦共和之名下,夙著聲望者,使為一部之長,以盡其材,然後建中央政府以馭之,而作聯邦之樞紐。方今公理大明,吾既實行此主義,必不至如前此野蠻,割據之紛擾,綿延數紀,而梟雄有非分之希望,以乘機竊發,殃及無辜。此所謂共和政治有革命之便利者也。」(「中國必革命而後能達共和主義」,1897年8月)

從上述說法,孫中山當時想法就是,中國為何不學日本維新或者英國君主制,採用虛君民主制度,就是認為共和其實是中國固有價值,中國老是推崇堯、舜、禹三代禪讓政治,禪讓政治是甚麼,就是沒有世襲君主,也是沒有家族統治,本身是讓賢的政治制度,孫中山認為這就是共和精神,沒有一個人或者一個家族把國家占為己有,而是讓與賢能者。而在另一方面,就是中國歷代更興替,野心者就是只想佔皇權,而非塑造一個開放政治型態,所以這是孫中山主張共和第二理由,對於聯邦雖然這裡沒有說,但是他在接近辛亥革命之時會說得更清楚。

孫中山對司法上想法,受到美國影響主張陪審制度,其在《 致香港總督歷數滿清政府罪狀並擬訂平治章程請轉商各國贊成書》,「五、平其政刑。大小訟務,仿歐美之法,立陪審人員,許律師代理,務為平允,不以殘刑致死,不以拷打取供」孫中山在此雖有提到政府制度,但是並未說明性質如何,所以則不引據。

孫中山對於五權憲法雛形,是在1906年產生,產生原因是甚麼,很多人讀文章認為孫中山硬要堅持中國傳統。但是事實上原因是甚麼?孫中山主張五權政府,是從批評美式政府制度以及選舉制度來的,孫中山在1906年的《三民主義與中國民族之前途》,其中有這一段論述:「尚有一問題,我們應要研究的,就是將來中華民國的憲法。憲法二字,近時人人樂道,便是滿洲政府也曉得派些奴才出洋考察政治,弄些豫備立憲的上諭,自驚自擾。那中華民國的憲法,更是要講求的,不用說了。兄弟歷觀各國的憲法,有文憲法,是美國最好;無文憲法,是英國最好。英是不能學的,美是不必學的。英的憲法,所謂三權分立,行政權、立法權、裁判權各不相統,這是從六七百年前由漸而生,成了習慣,但界限還沒有清楚。後來法國孟德斯鳩將英國制度作為根本,參合自己的理想成為一家之學。美國憲法又將孟氏學說作為根本,把那三權界限更分得清楚,在一百年前,算是最完美的了。一百二十年以來,雖數次修改,那大體仍然是未變的。但是這百餘年間,美國文明日日進步,土地財產也是增加不已,當時的憲法,現在已經是不適用的了。兄弟的意思,將來中華民國的憲法,是要創一種新主義,叫做「五權分立」。那五權除剛纔所說三權之外,尚有兩權:一是考選權。平等自由,原是國民的權利,但官吏卻是國民公僕。美國官吏,有由選舉得來的,有由委任得來的。從前本無考試的制度,所以無論是選舉,是委任,皆有很大的流弊。就選舉上說,那些略有口才的人,便去巴結國民,運動選舉;那些學問思想高尚的,反都因訥於口才,沒人去物色他,所以美國代表院中,往往有愚蠢無知的人夾雜在內,那歷史實在可笑。就委任上說,凡是委任官,都是跟着大統領進退。美國共和黨、民主黨,向來是迭相興廢,遇着換了大統領,由內閣至郵政局長,不下六七萬人,同時俱換。所以美國政治腐敗散漫,是各國所沒有的。這樣看來,都是考選制度不發達的原故。考選本是中國始創的,可惜那制度不好,卻被外國學去,改良之後,成了美制。英國首先仿行考選制度,美國也漸取法,大凡下級官吏,必要考試合格,方得委任。自從行了此制,美國政治方有起色。但是他祇能用於下級官吏,並且考選之權,仍然在行政部之下,雖少有補救,也是不完全的。所以將來中華民國憲法,必要設獨立機關專掌考選權,大小官吏必須考試,定了他的資格,無論那官吏是由選舉的,抑或由委任的,必須合格之人,方得有效。這法可以除卻盲從濫舉及任用私人的流弊。中國向來銓選,最重資格,這本是美意;但是在君主專制國中,黜陡人才,悉憑君主一人的喜怒,所以雖講資格,也是虛文。至於社會共和的政體,這資格的法子,正是合用,因為那官吏不是君主的私人,是國民的公僕,必須十分稱職,方可任用;但是這考選權如果屬於行政部,那權限未免太廣,流弊反多,所以必須成了獨立機關,纔得妥當。一為糾察權,專管監督彈劾的事。這機關是無論何國皆必有的,其理為人所易曉。但是中華民國憲法,這機關定要獨立。中國從古以來,本有御史臺主持風憲,然亦不過君主的奴僕,沒有中用的道理。就是現在立憲各國,沒有不是立法機關兼有監督的權限;那權限雖然有強有弱,總是不能獨立,因此生出無數弊病。比方美國糾察權歸議院掌握,往往擅用此權,挾制行政機關,使他不得不頫首聽命,因此常常成為議院專制,除非有雄才大略的大總統,如林肯、麥堅尼、羅斯福等纔能達行政獨立之目的。況且照正理上說,裁判人民的機關已經獨立,裁判官吏的機關卻仍在別的機關之下,這也是論理上說不去的,故此這機關也要獨立。合上四權,共成為五權分立,這不但是各國制度上所未有,便是學說上也不多見,可謂破天荒的政體,兄弟如今發明這基礎。至於那詳細的條理,完全的結構,要望大眾同志盡力研究,匡所不逮,以成將來中華民國的憲法。這便是民族的國家、國民的國家、社會的國家,皆得完全無缺的治理。這是我漢族四萬萬人最大的幸福了。想諸君必肯擔任,共成此舉,是兄弟所最希望的。」

孫中山這段一開始就是說了,英國內閣制不能學,美國總統制是不必學,他就指出了英國內閣制度是習慣法,孟德斯鳩看到了英國的政治體制,在他的「論法的精神」一章中闡釋甚麼叫做「三權分立」。美國的國父們受到影響,因此在美國政府建立了極端三權分立的「總統制國家」。 但是從孟德斯鳩發展出來的美國憲法,孫中山認為選舉制度造就了兩個問題,第一個是國會專制,第二個是沒有建立起專業文官體制。所以孫中山才希望以中國傳統科舉制度以及御史制度割裂出來,成為獨立的國家機關,透過文官制度不管是國會議員或者行政文官都要考試院考試合格,如果有責任,由監察院糾彈,解決選舉制度弊病。

同年與俄國社會黨領袖G. Gershuni談話,G. Gershuni就直接以西方政治理論質疑說,監察權本來就屬於國會,幹嘛要獨立出來,考試本來就屬於行政一環,根本無需獨立,孫中山回應:「因為要通過考試制度來挑選國家人才。我期望能根據這種辦法,最嚴密、最公平地選拔人才,使優秀人士掌管國務。如今天的一般共和民主國家,卻將國務當作政黨所一手包辦的事業,每當更迭國務長官,甚且下至勤雜敲鐘之類的小吏也隨着全部更換,這不僅不勝其煩,而且有很大的流弊。再者,單憑選舉來任命國家公僕,從表面看來似乎公平,其實不然。因為單純通過選舉來錄用人才而完全不用考試的辦法,就往往會使那些有口才的人在選民中間運動,以占有其地位,而那些無口才但有學問思想的人卻被閑置。美國國會內有不少蠢貨,就足以證明選舉的弊病。至於糾察制度,是除了要監督議會外,還要專門監督國家政治,以糾正其所犯錯誤,並解決今天共和政治的不足處。而無論任何國家,只要是立憲國家,糾察權歸議會掌管,但其權限也因國家不同而有強弱之別,由此產生出無數弊端,況且從正理上說,裁判人民的司法權獨立,裁判官吏的糾察權反而隸屬於其他機關之下,這是不恰當的。考選制和糾察制本是我中國固有的兩大優良制度,但考選制被惡劣政府所濫用,糾察制度又被長期埋沒而不為所用,這是極可痛惜的。我期望在我們的共和政治中復活這些優良制度,分立五權,創立各國至今所未有的政治學說,創建破天荒的政體,以使各機關能充分發揮它們的效能。」(設立考試權糾察權以補救三權分立的弊病,1906年11月15日)

1910年跟早期革命黨員劉成禺聊到五權憲法,孫中山自問說,三權分立已經為歐美民主共識了,而且也是歐美政治教科書的經典原理,孫中山主張五權一定不被外國學者接受,孫中山自答表示:「 三權憲法,人皆知為孟德斯鳩所倡,三權以後不得增為五權。不知孟德斯鳩以前一權皆無,又不知何以得成立三權也。憲法者,為中國民族歷史風俗習慣所必需之法。三權為歐美所需要,故三權風行歐美;五權為中國所需要,故獨有於中國。諸君先當知為中國人,中國人不能為歐美人,猶歐美人不能為中國人,憲法亦猶是也。適於民情國史,適於數千年之國與民,即一國千古不變之憲法。吾不過增益中國數千年來所能,歐美所不能者,為吾國獨有之憲法。如諸君言歐美所無,中國即不能損益,中國立憲何不將歐美任一國之憲法抄來一通,曰孟德斯鳩所定,不能增損者也!」

而孫中山開始述說考試監察二權的起源跟歐美的差異,其表示:「 吾讀「通鑑」各史類,中國數千年來自然產生獨立之權,歐美所不知,即知而不能者,此中國民族進化歷史之特權也。祖宗養成之特權,子孫不能用,反醉心於歐美,吾甚恥之!曰監察權。自唐虞賡歌颺拜以來,左史記言,右史記事,行人采風之官,百二十國寶書之藏,所以立綱紀、通民情也。自茲以降,漢重御史大夫之制,唐重分司御史之職,宋有御史中丞、殿中丞。明清兩代御史,官品雖小而權重內外,上自君相,下及微職,儆惕惶恐,不敢犯法。御史自有特權,受廷杖、受譴責在所不計,何等風節!何等氣概!譬如美國彈劾權,付之立法上議院議決,上議院三分之二裁可,此等案件開國以來不過數起,他則付諸司法巡廻裁判官之處理貪官污吏而已。英國彈劾亦在貴族、平民兩院,關於皇室則在御前議政院,亦付諸立法也。如我中國,本歷史習慣彈劾鼎立為五權之監察院,代表人民國家之正氣,此數千年制度可為世界進化之先覺。曰考試。中國歷代考試制度不但合乎平民政治,且突過現代之民主政治。中國自世卿貴族門閥薦舉制度推翻,唐宋厲行考試,明清尤峻法執行,無論試詩賦、策論、八股文,人才輩出,雖所試科目不合時用,制度則昭若日月。朝為平民,一試得第,暮登臺省,世家貴族所不能得,平民一舉而得之。謂非民主國之人民極端平等政治,不可得也!美國考試均由學校教育付諸各省,中央不過設一教育局,管理整齊,故官吏非由考試,而由一黨之推用,唯司法有終身保障。英國永久官吏制度,近乎中國之衙門書吏制度,非考試制度。唯唐宋以來,官吏均由考試出身。科場條例,任何權力不能干涉。一經派為主考學政,為君主所欽命,獨立之權高於一切。官吏非由此出身,不能稱正途。士子等莘莘向學,納人才於興奮,無奔競,無僥幸。此予酌古酌今,為吾國獨有,而世界所無也。」(監察考試兩權為中國歷史所獨有,1910年2月10日)

此篇談話為孫中山在辛亥革命前,最後闡述五權憲法,但大抵上孫中山對於五權間關係,應該還是將三權分立以及權力制衡概念,擴張為五權分立以及五權間權力制衡,會增加考試監察兩權也是源於對於歐美選舉制度弊病以及議會專制而來,且認為西方只是建立一個文官考試制度,不向中國建立了科舉層級試場制度,而對於監察權也是認為愈改善懲戒官吏以及監督立法,並免議會專制。

在辛亥革命之後,孫中山旅行歐美尋求資助的時候,其就有對於聯邦制度有所闡釋,其就表示過:「中國於地理上分為二十二行省,加以三大屬地即蒙古、西藏、新疆是也,其面積實較全歐為大。各省氣候不同,故人民之習慣性質亦各隨氣候而為差異。似此情勢,於政治上萬不宜於中央集權,倘用北美聯邦制度實最相宜。每省對於內政各有其完全自由,各負其整理統御之責;但於各省上建設一中央政府,專管軍事、外交、財政,則氣息自聯貫矣。此新政府之成立,不必改換其歷史上傳來之組織,如現時各省本皆設一督或一撫以治理之,聯邦辦法大致亦復如是。但昔之督撫為君主任命,後此當由民間選舉。即以本省之民,自為主人。形式仍舊,而精神改變,則效果不同矣。」(革命之後當建立共和聯邦政體,1911年11月)

同年同月另一闡釋表示:「 吾意擬于他日試行聯邦之中國,另設中央之上、下議院,統籌全局。其于財政,決不令貪婪之吏執掌之。添設公立學堂,並圖城市之改革、軍事之改革、人民等級之改革為最大之結束。」(革命之後擬試行聯邦之中國設上下議院統籌全局,1911年11月)

但從此可以看得出來雖然孫中山批評美式民主制度,力主五權政府,但在對於地方制度上仍然主張實行聯邦制度,與其革命後主張單一制度有所差異,此部分可以注意比較之。

作為政治家的孫中山:遵守「臨時約法」憲政秩序(1912~1913)

因為孫中山主張如此,黨內沒有意見,因此孫中山依據「臨時政府組織大綱」組織的臨時政府為總統制。但宋教仁仍不願放棄其實行內閣制的想法,接著由於為了謀求中國統一,以及藉袁世凱軍權迫使清帝退位,其結果就是讓袁世凱就任第二任臨時大總統,為此前提做準備,對於臨時約法新政府組織問題,孫中山表示:「中華民國臨時約法,可謂是較臨時政府組織大綱進一步,但我鑑於古今中外政治上之利弊得失,創制五權憲法,非如此則不足以措國基於鞏固,維世界之和平,而卸是非一瞬可幾。我今只說要定一條:『中華民國主權屬於國民全體』'一以表示我黨國民革命真意義之所在,一以杜防盜憎主人者,與國民共棄之。」(原出自李守孔:民初之國會;取自「董家安:宋教仁的政治理想與民初民主政治的條件」,頁241)因此臨時約法以臨時政府大綱為藍本,在內閣制為架構去修改,1912年3月8日國民黨內通過。同年3月11日,孫中山以總統名義公布臨時約法,臨時政府實施內閣制度以及單一國會制度。

雖為此作為黨員的孫中山,對於國民黨內部演講變成支持當前實施內閣制的論述,其表示:「至於政府之組織,有總統制度,有內閣制度之分。法國則內閣制度,美國則總統制度。內閣制度為內閣負完全責任,內閣若有不善之行為,人民可以推倒之,另行組織內閣。總統制度為總統擔負責任,不但有皇帝性質,其權力且在英德諸立憲國帝皇之上。美國之所以採取總統制度,此因其政體有聯邦性質,故不得不集權於總統,以謀行政統一。現就中國情形論之,以內閣制度為佳。我的國民,莫不主張政黨內閣,視其議員為何黨之多數,以定國民之信用。為組織內閣選舉時,在位之一黨少數則失敗,在野之一黨多數則居之。但其黨之可以得多數者,莫不由人民之心理主義所贊同。是則政黨內閣,可以代表民意。國家則為民意所成,灼然若見矣。蓋政黨在野之時候,若見在位之政黨行為不合,可以指明出來,使人民咸知孰善孰惡,憑公理公意,彼此更換,使多數人所主張之一黨組織內閣。總統制度,因總統有神聖不可侵犯之性質,總統有限於年數(六年或五年),期限之中,若有不善之行為,亦不能中途變更。以上兩項,孰善孰惡,現下正待民意所推,兩者必採其一以行之。」(黨爭乃代流血之爭,1913年3月13日)

1913年4月民立報所刊載,宋教仁先生為國民黨所書的國民黨政見宣言,力主內閣制以及單一國會制,當時民初狀況,孫中山雖為國民黨理事長,將理事長職責交給宋教仁代理後,無意參與政治,決定參與中國鐵道建設。

其實可以發現,孫中山雖然不滿意新建立中華民國所設立的體制,心中仍然希望能夠實施五權憲法,但是現實情況下,對於當前該體制仍然會支持,我們應當瞭解孫中山在甚麼背景下說過甚麼話,而不是直接擷取部分語錄,用來闡揚自己心中陶醉的政治體制。

中年的孫中山:人民四權、五權政府以及均權制度(1914~1923)

1913年宋教仁事件後,引發二次革命,二次革命討袁失敗後,袁世凱依據臨時約法解散國會,國民黨潰散,部分國民黨幹部逃亡日本,在孫中山下重新組織中華革命黨,此時神州大陸袁世凱已經醞釀挾假民意稱帝。民初國會政治失敗,也使得孫中山重新提倡五權憲法,在1914年「中華革命黨誓約」中,要求全體入會同志宣誓前言要:「...為救中國危亡,拯生民困苦,願犧牲一己之身命自由權利,統率同志,再舉革命;務達民權、民生兩主義,並創制五權憲法,使政治修明,民生樂利,措國基於鞏固,維世界之和平...」,孫中山個人也作了同樣宣誓。

而在中華革命黨總章中試行五權制度,其中立法、司法、考試、監察條文如下:「第二十六條 凡屬黨員,皆有贊助總理及所在地支部長進行黨事之責,故統名之曰協贊會,分為四院,與本部並立為五;使人人得以資其經驗,備為五權憲法之張本。共組織如左:一、立法院;三、監督院;二、司法院;四、考試院。第二十七條 協贊會會長一人,副會長一人,由總理委任;各院院長,由黨員選舉,但對於會長負責任。(說明)所以由總理委任會長、副會長者,為統一黨務起見;若成立政府時,當取消正副會長。則四院各成獨立之機關,與行政部平行,成為五權並立。是之謂五權憲法也。第二十八條 立法院之職務如左:一、創制各部規則;三、批准支部章程;二、提議修改總章;四、籌備國會組織。第二十九條 司法院之職務如左:一、裁判各部或職員之衝突;二、裁判黨員之爭執及處罰事宜;三、裁判各支部、分部之衝突;四、籌備司法院之組織。第三十條 監督院之職務如左:一、監察黨務進行;二、責備黨員服務;三、察視黨員行為;四、稽查黨中賬目;五、籌備監督院之組織。第三十一條 考試院之職務如左:一、考驗黨員才幹而定其任事資格;二、調查職員事功而定其勳績;三、籌備考試院之組織。」

從中華革命黨總章可以看出五院並行的政府制度,而其都統籌於總理之下,所以是孫中山將美式總統制度的發揮,五院並行,五院尊重,五院不得介入各院的領域,但是這個時期尚未產生質變,國民大會體制還未誕生。

國民大會制度以及人民選舉、罷免、創制、複決四權產生,是在1916年7月17日所發表的「自治制度為建設之礎石」開始成形,此為介紹美國城鎮管理的市經理制度,孫中山表示:「圖中最高者為人民,見人民之實行其主權也。其下一為縣議會,人民舉議員二十六人,行使其立法權,而該城之七十萬人共守之。一為縣長,亦由民選舉,根據議會所定之法令,以支配六局:執法局,掌依法捕人,及提起公訴等事。公務局,綜理庶務。公益局,掌地方公益之不以利益收入為目的者。(如道路、教育、收養、醫院等是。)財政局,掌收支一切。公安局,司警察衛生等項。公用局,則掌地方公業之有利益收入者。(如電車、電燈、煤氣、自來水公司等是。)而民權特張之點,則以前人民僅有選舉權,今並有罷免權。以前議會立法,雖違反人民意志,人民無法取消;或得資本家賄賂,將有益公眾之事,寢置不議,此皆異常危險。今則七十萬人中,苟有七萬人贊成署名,可開國民大會。有人民三十五萬人以上之贊成,即可成為法律。反是者,違反人民意思之法律,亦可以是法取消之。議會所定法律有疑點,亦可以是法複決之。至縣長對於立法,僅有否認權;否認者,交議會複議,以更多之數取決之。本以過半數取決者,今則須三分之二,或至四分之三表決之。我國約法規定統治權屬於全體。必如是,而後可言「主權在民」也。.......吾國舊有地方自治,前日克強先生詳言之。本舊礎石而加以新法,自能發揮數千年之美性。兄弟前日謂吾人當為人民之叔孫通,使其皆知民權之可貴。今更請諸公皆為伊尹、周公,輔迪人民,使將民權立穩。今假定民權以縣為單位,吾國今不止二千縣,如蒙藏亦能漸進,則至少可為三千縣。三千縣之民權,猶三千塊之石,礎堅則五十層之崇樓不難建立。建屋不能猝就,建國亦然,當有極堅毅之精神,而以極忍耐之力量行之。竭五年十年之力,為民國築此三千之石礎,必可有成。彼時更可發揮特殊之能力,令此三千縣者,各舉一代表;此代表完全為國民代表,即用以開國民大會,得選舉大總統。其對於中央之立法,亦得行使其修政之權,即為全國之直接民權。而國民教育發達之故,每縣各得有國民軍。於是國本立,國防固,而民權制度亦大定矣。」

國民大會制度以及人民選舉、罷免、創制、複決四權產生,是在1916年7月17日所發表的「自治制度為建設之礎石」開始成形,此為介紹美國城鎮管理的市經理制度,孫中山表示:「圖中最高者為人民,見人民之實行其主權也。其下一為縣議會,人民舉議員二十六人,行使其立法權,而該城之七十萬人共守之。一為縣長,亦由民選舉,根據議會所定之法令,以支配六局:執法局,掌依法捕人,及提起公訴等事。公務局,綜理庶務。公益局,掌地方公益之不以利益收入為目的者。(如道路、教育、收養、醫院等是。)財政局,掌收支一切。公安局,司警察衛生等項。公用局,則掌地方公業之有利益收入者。(如電車、電燈、煤氣、自來水公司等是。)而民權特張之點,則以前人民僅有選舉權,今並有罷免權。以前議會立法,雖違反人民意志,人民無法取消;或得資本家賄賂,將有益公眾之事,寢置不議,此皆異常危險。今則七十萬人中,苟有七萬人贊成署名,可開國民大會。有人民三十五萬人以上之贊成,即可成為法律。反是者,違反人民意思之法律,亦可以是法取消之。議會所定法律有疑點,亦可以是法複決之。至縣長對於立法,僅有否認權;否認者,交議會複議,以更多之數取決之。本以過半數取決者,今則須三分之二,或至四分之三表決之。我國約法規定統治權屬於全體。必如是,而後可言「主權在民」也。.......吾國舊有地方自治,前日克強先生詳言之。本舊礎石而加以新法,自能發揮數千年之美性。兄弟前日謂吾人當為人民之叔孫通,使其皆知民權之可貴。今更請諸公皆為伊尹、周公,輔迪人民,使將民權立穩。今假定民權以縣為單位,吾國今不止二千縣,如蒙藏亦能漸進,則至少可為三千縣。三千縣之民權,猶三千塊之石,礎堅則五十層之崇樓不難建立。建屋不能猝就,建國亦然,當有極堅毅之精神,而以極忍耐之力量行之。竭五年十年之力,為民國築此三千之石礎,必可有成。彼時更可發揮特殊之能力,令此三千縣者,各舉一代表;此代表完全為國民代表,即用以開國民大會,得選舉大總統。其對於中央之立法,亦得行使其修政之權,即為全國之直接民權。而國民教育發達之故,每縣各得有國民軍。於是國本立,國防固,而民權制度亦大定矣。」 1916年7月20日發表的「憲法之基礎」其表示:「今日各界聚於一堂,予猶欲乘此良機,對於憲法貢獻特別之主張:即孟德斯鳩提倡三權分立以來,各國以之為憲法基礎;予則主張五權分立是也。三權分立之法,通行百數十年,幾如鐵案,至今日文明進步,如美利堅等國,乃覺其未能盡善;惟欲中途變動,則殊非容易耳。現我國正欲制定憲法,即當乘機採用五權之制。且此之所謂五權者,如立法、司法、行政三權固可弗論。其他二種,各國之所無者,我國昔已有之。其一為御史彈劾,即皇帝亦莫能干涉之者。其二為考試,即盡人所崇拜者也。此彈劾權及考試權,實我國之優點。吾人採取外國良法,對於本國優點亦殊不可輕棄。美國哥倫比亞之希斯洛,嘗主張加一彈劾權,而為四權並立。」

1918年4月22日設立最高法院性質之大理院,其暫行條例中部份條文可以看出孫中山對於司法體系看法,條文如下:「 第五條 大理院及總檢察廳,應置書記官長、書記官、錄事、承發吏各員,視事之繁簡定之。庭丁、司法警察名額,臨時酌定。第六條 大理院、總檢察廳各員之職務權限及辦事方法,依法院編制法,及各級審判廳試辦章程,並按訴訟律管轄各節,及其他法令所定辦理。」亦即雖然大理院最為審判機關,但司法行政組織配置於大理院之中。

1919年6月所寫的孫文學說一書中的「第六章 能知必能行」,就嘗試將國民大會制度納入五權憲法體系之中,作為落實直接民權,其表示:「俟全國平定之後六年,各縣之已達完全自治者,皆得選舉代表一人,組織國民大會,以制定五權憲法。以五院制為中央政府:一曰行政院,二曰立法院,三曰司法院,四曰考試院,五曰監察院。憲法制定之後,由各縣人民投票選舉總統,以組織行政院;選舉代議士,以組織立法院;其餘三院之院長,由總統得立法院之同意而委任之,但不對總統立法院負責;而五院皆對於國民大會負責。各院人員失職,由監察院向國民大會彈劾之;而監察院人員失職,則國民大會自行彈劾而罷黜之。國民大會職權,專司憲法之修改,及制裁公僕之失職。國民大會及五院職員,與夫全國大小官吏,其資格皆由考試院定之。此五權憲法也。憲法制定,總統、議員舉出後,革命政府當歸政於民選之總統,而訓政時期於以告終。」

1920年11月4日改組中華革命黨為中國國民黨,孫中山對於黨內同志提出「修改章程之說明」演講,其表示:「於我主張的五權憲法,那時不懂的更多。原來美國的三權憲法,乃是模仿英國的。當初英國沒有政黨,政治習慣上好像三權分立,美國模仿,乃規定在憲法上,分晰清楚。英國也有人主張分為四權的,但我覺得非分為五權不可。我所說的五權,也非我杜撰的,就是將三權再分出彈劾及考試兩權;所謂三權者,就是將君權之行政、立法、裁判獨立起來。但中國自唐宋以來,便有脫出君權而獨立之兩權,即彈劾、考試是也。現在我們主張五權,本來即是現時所說的三權,不過三權是把考試權附在行政部份,彈劾權附在立法部份。我們現將外國的規制和中國本有的規制融和起來,較為周備。外國無考試,只有英國有文官考試。英國明白說過,考試是取法中國,足見這考試制是最好。」

1921年3月20日所發表五權憲法演講錄以及1921年6月的五權憲法演講,兩篇內容相同,是最為常見的五權憲法文獻,闡述東西方的政治體制以及權力制衡的起源,其中對於五權憲法闡釋部分為:「 這個五權憲法,就是我們近世的汽車、飛機和潛水艇。把全國的憲法分作立法、司法、行政、彈劾、考試五個權,每個權都是獨立的。從前君主時代,有句俗話叫做「造反」。造反的意思,就是把上頭反到下頭,或者是把下頭反到上頭。在君主時代,造反是一件很了不得的事情。這個五權憲法不過是上下反一反,去掉君權,把其中所包括的行政、立法、司法三權,提出來做三個獨立的權,來施行政治。在行政人員一方面,另外立一個執行政務的大總統,立法機關就是國會,司法人員就是裁判官,和彈劾與考試兩個機關,同是一樣獨立的。如果實行了五權憲法以後,國家用人行政都要照憲法去做。凡是我們人民的公僕,都要經過考試,不能隨便亂用。兄弟記得剛到廣州的時候,求差事的人很多,兄弟也不知道那個有才幹,那個沒有才幹。這個時候政府正要用人,又苦於不知道那個是好,那個是不好,反受沒有人用的困難。這個緣故,就是沒有考試的弊病。沒有考試,就是有本領的人,我們也沒有方法可以知道,暗中便埋沒了許多人材。並且因為沒有考試制度,一班不懂政治的人都想去做官,弄到弊端百出。在政府一方面是烏烟瘴氣,在人民一方面更是非常的怨恨。又像前幾天兄弟家裏想雇一個廚子,一時想不到要從甚麼地方去雇,就到酒菜館裏託他們替我去雇一個。諸君想想:為甚麼不到木匠店內或者是到打鐵店內託他們那些人去雇呢?為甚麼一定要到菜館裏去雇呢?因為菜館就是廚子的專門學堂,那裏就是廚子出身的地方。諸君再想想:雇一個廚子,是一件很小的事情,還要跑到專門的地方去雇,何況是國家用人的大事呢?由此便可知考試真是一件很要緊的事情,沒有考試,我們差不多就無所適從。好比舉行省議會選舉,要選八十個議員,如果定了三百個人是有候補議員資格的,我們要選八十個議員,就在這三百個人中來選舉。若是專靠選舉,就有點靠不住。因為這個原因,美國選舉的時候,常常鬧笑話。我記得有一次美國有兩個人爭選舉,一個是大學畢業出身的博士,一個是拉車子出身的苦力,到了選舉投票的時候,兩個人便向人民演說,運動選舉。那個博士的學問很高深,所講的話總是些天文、地理、政治、哲學,但是他所講的高深道理,一般人民聽了都不大明白。這個車夫隨後跟上去演說,便對人民講,你們不要以為他是一個博士,是很有學問的,他實在是一個書獃子,他是靠父兄的力量,才能夠進學校裏去讀書,我因為沒有父兄的幫助,不能夠進學校內去讀書;他是靠父兄,我是靠自己的,大家想想是那一個有本領呢?用這一番話,說得那班選舉人個個都拍掌,都說那位博士的演說不好,一點都不明白,這個車夫的演說很好,真是入情入理。選舉結果,果然是車夫勝利。諸君想想:這兩個運動選舉的人,一個是博士,一個是車夫,說到學問,當然是那位博士要比車夫好得多,但是那位博士不能夠當選,這就是祇有選舉沒有考試的弊病。所以美國的選舉常常鬧笑話。如果有了考試,那末,必要有才能、有學問的人才能夠做官,當我們的公僕。考試制度在英國實行最早,美國實行考試不過是二三十年。現在各國的考試制度差不多都是學英國的。窮流溯源,英國的考試制度原來還是從我們中國學過去的。所以中國的考試制度,就是世界中最古最好的制度。我剛才講過了,五權憲法的立法人員就是國會議員,行政首領就是大總統,司法人員就是裁判官,其餘行使彈劾權的有監察官,行使考試權的有考試官。兄弟在南京政府的時候,原想要參議院訂出一種五權憲法,不料他們那些議員都不曉得甚麼叫做五權憲法。後來立了一個約法,兄弟也不去理他,因為我以為這個執行約法,祇是一年半載的事情,不甚要緊,等到後來再鼓吹我的五權憲法,也未為晚。後來那些議員搬到北京,訂出來的天壇憲法草案,不料他們還是不顧五權憲法,還是要把自己的好東西丟去不要,這真是可惜。大家要曉得五權憲法是兄弟創造的,五權憲法就好像是一部大機器,大家想日行千里路,就要坐自動車;想飛上天,就要駕飛機;想潛入海,就要乘潛水艇;如果要想治一個新國家,就不能不用這個新機器的五權憲法。下面的圖,便是憲法裏頭構造的制度,好像機器裏分配成各部分一樣。

上面這個圖,就是治國的機關。除了憲法上規定五權分立之外,最要的就是縣自治,行使直接民權;能夠有直接民權,才算是真正民權。直接民權共有四個:一個是選舉權,二個是罷官權,三個是創制權,四個是複決權。五權憲法好像是一架大機器,直接民權便是這架大機器中的掣扣。人民要有直接民權的選舉權,更要有罷官權。行政的官吏,人民固然是要有權可以選舉,如果不好的官吏,人民更要有權可以罷免。甚麼是叫做創制權呢?人民要做一種事業,要有公意可以創訂一種法律;或者是立法院立了一種法律,人民覺得不方便,也要有公意可以廢除。這個創法廢法的權,便是創制權。甚麼是叫做複決權呢?立法院若是立了好法律,在立法院中的大多數議員通不過,人民可以用公意贊成來通過;這個通過權,不叫做創制權,是叫做複決權。因為這個法律是立法院立的,不過是要人民加以複決,這個法律才是能夠通過罷了。至於我們民國的約法,沒有規定具體的民權,在南京訂出來的民國約法裏頭,祇有「中華民國主權屬於國民全體」的那一條,是兄弟所主張的,其餘都不是兄弟的意思,兄弟不負那個責任。我前天在省議會演講,已經把五權憲法的大旨講過了,很希望省議會諸君議決通過,要求在廣州的開會制定五權憲法,做一個治國的根本大法。今天兄弟的這種講法,是從五權憲法的側面來觀察。因為時間短促,所有的意思沒有充分發揮,還要希望諸君細心來研究五權憲法,贊成五權憲法。」

1922年所發表「中華民國建設之基礎」,其中對於五權憲法闡揚表示:「(三)五權分立。三權分立,為立憲政體之精義。蓋機關分立,相待而行,不致流於專制,一也。分立之中,仍相聯屬,不致孤立,無傷於統一,二也。凡立憲政體莫不由之。吾於立法、司法、行政三權之外,更令監察、考試 二權亦得獨立,合為五權。詳見五權憲法之講演。(四)國民大會。由國民代表組織之。以上二者,皆為間接民權,其與官治不同者,有分縣自治,全民政治,以行主權在民之實。非若今日人民惟恃選舉權以與踞國家機關者抗。彼踞國家機關者,其始藉人民之選舉,以獲此資格,其繼則悍然違反人民之意思以行事,而人民亦莫之如何。此今日政治現象所可為痛心疾首者,必如吾之說,乃得救此失也。且為人民之代表與受人民之委任者,不但須經選舉,尤須經考試,一掃近日金錢選舉、勢力選舉之惡習,可期為國家得適當之人才,此又庶政清明之本也。」

1923年1月29日發表的「中國革命史」,其中表示:「有此三者,故余之民權主義,第一決定者為民主,而第二之決定則以為民主專制必不可行,必立憲然後可以圖治。歐洲立憲之精義,發於孟德斯鳩,所謂立法、司法、行政三權分立是已。歐洲立憲之國,莫不行之;然余游歐美深究其政治、法律之得夫,知選舉之弊,決不可無以救之。而中國相傳考試之制,糾察之制,實有其精義,足以濟歐美法律、政治之窮。故主張以考試、糾察二權,與立法、司法、行政之權並立,合為五權憲法。更采直接民權之制,以現主權在民之實,如是余之民權主義,遂圓滿而無憾。....俟全國平定之後六年,各縣之已達完全自治者,皆得選代表一人,組織國民大會,以制定五權憲法,以五院制為中央政府,一曰行政院,二曰立法院,三曰司法院,四曰考試院,五曰監察院。憲法制定之後,由各縣人民投票選舉總統;以組織行政院;選舉代議士,以組織立法院;其餘三院之院長,由總統得立法院之同意而委任之。但不對總統及立法院負責,而五院皆對於國民大會負責。各院人員失職,由監察院向國民大所彈劾之;而監察院人員失職,則國民大會自行彈劾而罷黜之。國民大會職權,專司憲法之修改,及制裁公僕之失職。國民大會及五院職員,與夫全國大小官吏,其資格皆由考試院定之。此為五權憲法。」

這一時期可以看得出來,就是孫中山接受美國城鎮「市經理」制度以及瑞士的罷免、創制、複決三權,來矯正選舉的流弊。而在地方上由人民直接執行,中央則透過間接民權的國民大會,但是本質上是實行人民應有的權力,因此五院不管是不是人民直選或間接總統提名立法院同意(中國革命史以及孫文學說中表述),五院都要對國民大會負責,跟內閣制中內閣由國會議員組閣,內閣對議會負責,接受議員質詢,根本上就不同。

而孫中山在1923年2月20日所講之「革命思想之產生」演講中,回顧自身對於民主憲政認識起源,就是推崇英國殖民香港下所建立的法治秩序而來,其先回憶:「我之思想發源地即為香港,至於如何得之,則三十年前在香港讀書,暇時輒閒步市街,見其秩序整齊,建築閎美,工作進步不斷,腦海中留有甚深之印象。我每年回故里香山二次,兩地相較,情形廻異,香港整齊而安穩,香山反是。我在里中時竟須自作警察以自衛,時時留意防身之器完好否?恒默念香山、香港相距僅五十英里,何以如此不同?外人能在七八十年間在荒島上成此偉績,中國以四千年之文明,乃無一地如香港,其故安在?」

接著在反思中國的狀況表示:「由市政之研究進而為政治之研究,研究結果,知香港政府官員皆潔己奉公,貪贓納賄之事絕無僅有,此與中國情形正相反。蓋中國官員以貪贓納賄為常事,而潔己奉公為變例也。我至是乃思向高級官員一試,迨試諸省政府,知其腐敗尤甚於官僚。最後至北京,則見滿清政治下之齟齪,更百倍於廣州。於是覺悟鄉村政治乃中國政治中之最清潔者,愈高則愈齟齪。」

所以才會說:「 又聞諸長老,英國及歐洲之良政治,並非固有者,乃人經營而改變之耳。從前英國政治亦復腐敗惡劣,顧英人愛自由,僉曰:「吾人不復能忍耐此等事,必有以更張之。」有志竟成,卒達目的。我因遂作一想曰:「曷為吾人不能改革中國之惡政治耶?」中國對於世界他處之良好事物皆可模倣,而最要之先着,厥為改變政府。現社會中最有力之物,即為組織一良好之政府。中國則並無良政府,數百年來只有敗壞一切之惡政府。我因此於大學畢業之後,即決計拋棄其醫人生涯,而從事於醫國事業。由此可知我之革命思想,完全得之香港也。」最後演講結論就勉勵學子說:「學友諸君乎!諸君與余同受教育於此英國屬地,並在同一之學校,吾人必須以英國為模範,以英國式之良政治傳播於中國全國。」

所以孫中山講這句話上文,根本沒有隻字提到要採以英國內閣制,只是希望由英國統治下的香港比較中國內地狀況,勉勵在香港大學就讀的學生,好好觀察,以將英國制的『良政治』,也就是「民主法治秩序」帶到中國。

而對於地方制度方面,孫中山徹底放棄年輕時其所主張的聯邦制度,提倡「均權制度」,甚麼是「均權制度」,其表示:「 夫主權在民之規定,決非空文而已,必如何而後可舉主權在民之實。代表制度,於事實於學理皆不足以當此,近世已能言之矣。然則果如何而能使主權在民為名稱其實乎?近來論治者於此問題多所忽略,而惟日以中央集權或地方分權甚或聯省自治等說相徵逐。夫此數者果遂足以舉主權在民之實乎?夫所謂中央集權或地方分權甚或聯省自治者,不過內重外輕內輕外重之常談而已。權之分配,不當以中央或地方為對象,而當以權之性質為對象。權之宜屬於中央者,屬之中央可也;權之宜屬於地方者,屬之地方可也。例如軍事外交,宜統一不宜紛歧,此權之宜屬於中央者也。教育、衛生,隨地方情況而異,此權之宜屬於地方者也。更分析以言,同一軍事也,國防固宜屬之中央,然警備隊之設施,豈中央所能代勞,是又宜屬之地方矣。同一教育也,瀕海之區,宜側重水產,山谷之地,宜側重礦業或林業,是固宜予地方以措置之自由。然學制及義務教育年限,中央不能不為之畫一範圍,是中央亦不能不過問教育事業矣。是則同一事實,猶當於某程度以上屬之中央,某程度以下屬之地方。彼漫然主張中央集權或地方分權甚或聯省自治者,動輒曰某取概括主義,則某取列舉主義,得勿嫌其籠統乎?議者曰:國小民寡,或可用中央集權;地大民眾,則非用地方分權或聯省自治不可。曾不知土地之大小,不當但以幅員為差別,尤當以交通為差別。果其交通梗塞,土地雖狹,猶遼闊也;果其交通發達,土地雖廣,猶比鄰也。中國今日若猶守老死不相往來之訓,雖百里猶不可以為治;若利用科學以事交通,則風行四海之內,若身之使臂,臂之使指,集權分權,又何與焉。議者又曰:中央集權易流於專制,地方分權或聯省自治始適於共和,此尤不可以不辨。夫專制云者,與立憲為對待之名詞,非與中央集權為對待之名詞。苟其立憲,雖中央集權何害?例如法國固行中央集權者,其為民主立憲固自若也。北美之合眾國,議者樂引為聯省自治之口實,以為中國非如是不得為共和,而不知其所引之例,實際適得其反。美之初元,固行地方分權矣,然南北分馳,政令不一,深貽國民以痛苦。及南北戰爭起,雖以解放黑奴為號召,而實行統一,乃其結果也。經此戰爭,美國各州始有凝為一體之象。洎乎參加歐戰,則中央政府權力愈以鞏固,且愈以擴充,舉人民之糧食、衣服,亦置於中央政府管理之下,其集權之傾向為何,如議者言,則美國中央政府集中權力之時,亦將為共和之不利歟?凡此諸說,皆與權力分配本題無關。要之,研究權力之分配,不當挾一中央或地方之成見,而惟以其本身之性質為依歸。事之非舉國一致不可者,以其權屬於中央;事之因地制宜者,以其權屬於地方。易地域的分類,而為科學的分類,斯為得之,斯乃近世政治學者所已知已行,初無俟聚訟為也。由上所述,可知權力分配,乃國家權力分配於中央及地方之問題,與主權在民無涉。欲知主權在民之實現與否?不當於權力之分配觀之,而當於權力之所在觀之。權在於官,不在於民,則為官治;權在於民,不在於官,則為民治。苟其權在於官,無論為中央集權、為地方分權、為聯省自治均也。在昔中央集權時代,盛行官僚政治,民眾之與政治,若漠然不相關,其為官治固已。然試問今之行聯省自治者,其所謂一省之督軍、總司令、省長等,果有以異於一國之皇帝、總統乎?一省之內所謂司長等之大小官吏,果有以異於一國之內所謂總長等之大小官吏乎?省之鈐制各縣,較之中央政府之鈐制各省,不啻模仿惟恐其弗肖,又加甚焉;省之直接魚肉其民,較之中央政府之直接魚肉其民,不啻模仿惟恐其弗肖,又加甚焉。中央政府以約法為裝飾品,利於己者從而舞弄之,不利於己者則從而踐踏之;省政府則亦以省憲為裝飾品,利於己者從而舞弄之,不利於己者則從而踐踏之。中央政府之所以待國會者,省政府亦即以之待省議會;中央政府之所以待全國最高司法機關者,省政府亦即以之待全省最高司法機關。其為官治,固無異也,所異者,分一大國為數十小國而已。甲午之役,兩廣總督所轄(註五)艦為日本所捕獲,兩廣總督移牒日本,稱此次與貴國交戰者為北洋艦隊,與南洋無涉,不得濫行捕獲,世界傳以為笑。今之主張聯省自治者,知有一省不知有鄰省,亦不知有國,其識乃與甲午時老官僚無異,悲夫,悲夫,猶以救國號於人耶!」(中華民國建設之基礎,1922年)

1923年12月所發表的「發揚民治說帖」,更是用力批評聯邦制度以及聯省自治,提倡均權制度,其表示:「 民國以還,政論家恆有中央集權、地方分權之兩說。集權論者侈言統一,分權論者心醉聯邦,其實以吾國幅員之廣大,交通之梗塞,以云集權,談何容易,證之民二三之往事,號為中央集權,亦不過徒襲其名耳,各省都督之擁兵自重,獨攬大權,自為風氣,中央直莫能過問,此集權說之不可行也。立國各有其本,吾國以數千年統一之國,又乘專制政體之遺,與美之先有各洲而後有中央者,迥不相侔,欲行聯邦政體,何異東施效顰,此分權說之不可行也。必於集權、分權之間,酌盈劑虛,斟酌適當,誠未易言。然如軍事、外交等之必集權中央,殆如天經地義,無待詞費。民九以來,吾民鑒於政府之無能,軍閥之橫暴,一時地方自治之說,甚囂塵上。於是軍閥之狡黠者,乘人民心理之弱點,截割自治之美名,而創為聯省自治,夷考其實,則聯督自固耳。省之為省如故也,民之無權又如故也。是聯省自治者,不過分中央政府之權於地方政府,並非分政府之權於人民。地方政府而善,不過官僚政治;地方政府而惡,勢必各據一方。欲民治之實現,不幾南轅而北轍哉。由是觀之,中央集權之不可能既如彼,聯省自治之無實際又如此,無己,其為縣自治乎?縣為吾國行政機關之最初級,故史稱知縣為親民之官,譬之建屋然,縣其基礎也,省其棟宇也,國其覆瓦也,必基礎鞏固,層累而上,而後棟宇覆瓦,始有所附麗而無傾覆之虞。清末至今,開明之士,侈言參政,於是國會省會,應運而生,買票賄選,舉國若狂,縣雖亦有議會,然自好之士,避之若浼,聰明俊秀之輩,率以地小不足廻旋,不屑與伍。於是充縣議員者,不外劣紳、流氓、地痞,辦縣地方事務者亦然,則縣自治之成績,從可知矣。今欲推行民治,謂宜大減其好高鶩遠之熱度,而萃全力於縣自治。自治團體愈多而愈佳,自治區域愈小而愈妙?試觀歐美各國,其面積雖僅吾國一省之大,其人口雖僅吾國一省之多,而其行政區域,必劃分為百數十區,自治區域亦然,用能自治發達,而百廢具興。若吾國乎,莫若以城鎮鄉為下級自治團體。蓋吾國青苗、保甲,本具自治之雛形,鄉約、公所不啻自治之機關,助而長之,因勢利導,則推行易而收效宏。而以縣為自治單位,舉縣議會,選縣長,凡關乎地方之事,賦與全權。省之一級,上承中央之指揮,下為各縣之監督,誠不可少,然必釐訂權限,若者為地方賦予之權,若者為中央賦予之權,然後上下無隔閡之嫌,行政免紊亂之弊也。」

晚年的孫中山:權能區分、專家政府以及均權制度(1924~1925)

1924年4月12日,孫中山寫下國民政府建國大綱,日後作為中華民國訓政時期約法頒布之前的準憲法性質之文書,其中對於「均權制度」論述為:「十七、在此時期,中央與省之權限采均權制度。凡事務有全國一致之性質者,劃歸中央;有因地制宜之性質者,劃歸地方;不偏於中央集權或地方分權。十八、縣為自治之單位,省立於中央與縣之間,以收聯絡之效。」

1924年4月12日,孫中山寫下國民政府建國大綱,日後作為中華民國訓政時期約法頒布之前的準憲法性質之文書,其中對於「均權制度」論述為:「十七、在此時期,中央與省之權限采均權制度。凡事務有全國一致之性質者,劃歸中央;有因地制宜之性質者,劃歸地方;不偏於中央集權或地方分權。十八、縣為自治之單位,省立於中央與縣之間,以收聯絡之效。」同文書對於中央政府論述為:「 十四、每縣地方自治政府成立之後,得選國民代表一員,以組織代表會,參預中央政事。十五、凡候選及任命官員,無論中央與地方,皆須經中央考試、銓定資格者乃可。 十九、在憲政開始時期,中央政府當完成設立五院,以試行五權之治。其序列如下:曰行政院;曰立法院;曰司法院;曰考試院;曰監察院。 二十、行政院暫設如下各部:一、內政部;二、外交部;三、軍政部;四、財政部;五、農鑛部;六、工商部;七、教育部;八、交通部。廿一、憲法未頒布以前,各院長皆歸總統任免而督率之。廿二、憲法草案當本於建國大綱及訓政、憲政兩時期之成績,由立法院議訂,隨時宣傳於民眾,以備到時采擇施行。廿三、全國有過半數省分達至憲政開始時期,即全省之地方自治完全成立時期,則開國民大會決定憲法而頒布之。廿四、憲法頒布之後,中央統治權則歸於國民大會行使之,即國民大會對於中央政府官員有選舉權、有罷免權;對於中央法律有創制權、有複決權。 廿五、憲法頒布之日,即為憲政告成之時,而全國國民則依憲法行全國大選舉。國民政府則於選舉完畢之後三個月解職,而授政於民選之政府,是為建國之大功告成。」

在1924年4月18日對於「大本營組織法制委員會之目的」講話中,對於司法組織孫中山表示:「第三,要審定法院編制和司法行政的組織。我們一個着眼在除弊,一個着眼在便民。能除弊方能確立司法的尊嚴;能便民方能完成司法的效用。至於法官和律師的考試,也是一件要緊的事情。委員會要制定考試的通則和法官律師考試的專則。」

就這個圖看,在上面的政權,就是人民權;在下面的治權,就是政府權。人民要怎麼樣管理政府,就是實行選舉權、罷免權、創制權和複決權。政府要怎麼樣替人民做工夫,就是實行行政權、立法權、司法權、考試權和監察權。」

孫中山最後對於五權憲法最後講話,就是談論權能區分,其實這裡也表述他回應中國人民沒有民主概念的批評,其表示:「許多人以為中國不適用民主政治,因為人民知識程度太低。我不信有這話,我認說這話的人還沒有明白「權能」兩字的意義。要解釋「權能」兩字的意義,有一個譬喻在此:譬如坐汽車的與開汽車的,坐汽車的是主人,他有的是權,不必有能,他只要說得出要到的地方,就可以到要到的地方,不必知道汽車如何開法;開汽車的是雇員,他有的是能,他能搖動機關左右進退遲速行止,但是他並沒有開到哪裏的權。行使坐車人的權,取用開車人的能,汽車便很順利地會到目的地了。人民是民國的主人,他只要能指定出一個目標來,像坐汽車的一般。至於如何做去,自有有技能的各種專門人才在。所以,人民知識程度雖低,只要說得出「要到那裏」一句話來,就無害於民主政治。」(權能區分之意義,1924年12月1日)

總結

從一連串文獻整理下來看,孫中山先生對於五權憲法制度有所轉變以及更新,尤其是晚年思想跟早年執意追求美式民主制度的青年孫中山有所差異。孫中山的轉變最大就是人民四權以及國民大會制度的誕生,當初1946年中華民國憲法討論就是對於國民大會存在有所爭議,認為既然認為要直接民權,怎麼還要透過國民大會行使?

這部分孫中山也不諱言國民大會是「間接民權」制度跟五院政府一般,但孫中山有所不同的是,相比於西方內閣制議會中心主義以及總統制的二元民主主義,孫中山認為五院政府組織尤其是立法、司法、考試、監察以及行政都是屬於專業性的國家事務,所以都是有「專家」來行使。這部分跟德國基本法第二十條第二款概念相似,該條文為「二、所有國家權力來自人民。國家權力,由人民以選舉及公民投票,並由彼此分立之立法、行政及司法機關行使之。」,此條文性質就是國家法人主權都屬於人民,行政、立法以及司法三權不過是依據國家功能性質,處理國家事務所割裂出來的三個國家機關。

這就很像孫中山年輕對於憲政的理解,到晚年都沒有改變,其年輕時期對於憲政概念就是:「第三期憲法之治。全國行約法六年後,制定憲法,軍政府解兵權、行政權,國民公舉大總統,及公舉議員以組織國會。一國之政事,依於憲法以行之。...第三期為軍政府解除權柄,憲法上國家機關分掌國事之時代。俾我國民循序以進,養成自由平等之資格,中華民國之根本,胥於是乎在焉。」(同盟會革命方略 軍政府宣言,1908年)

孫中山在五權憲法理論上,最重大變化就是國民大會制度產生,國民大會制度產生,徹底將立法院的性質跟西方國會性質徹底改變,拔除問政克責的質詢權功能,保留立法審議功能,五院都要對國民大會負責。

孫中山對於政府制度看法,一直都是「權」的性質為中心,而不是以「機關」的性質為中心,亦即用法學專業用語來看,是以「功能性」為核心,非以「組織性」為核心,就是因為以功能性為核心,國民大會行使人民的權力,才會作為人民的機關,但是國民代表跟人民間關係,就是需要我們在細細思索。但孫中山在1923年1月1日「中國國民黨宣言」中表示:「乙、以人民集會或總投票之方式,直接行使創制、複決、罷免各權。」對於國民代表的罷免方式可以作微調,或者給予國民大會有發動公民投票權限。

其實支持內閣制,也就是議會中心主義的朋友,或許還是不認同孫中山所提倡的國民大會形式的五權憲法制度。但是要理解孫中山會主張國民大會制度,其根本就是從批評內閣制度來的,這些批評可以從台灣立法委員現狀以及明明行使立法權,但卻無能對抗中共的人民代表大會制度去反思。前者是立法委員沒有立法專業,都是仰賴行政院提案,立法委員利用立法以及預算制度,過度膨脹自我權限,侵害到其他機關權限。(臺北大法官釋字585號:立法院自我立法增設調查權、臺北大法官釋字613號:NCC條例之立法院侵害行政人事權、臺北大法官釋字633號:立法院成立真調會條例違憲、);而後者人大制度,根本上人大就連如何行使立法權都不會,僅會集體拍手決議而已。

但是就是因為兩岸立法制度問題,才讓本編更為堅持孫中山的國民大會的五權憲法制度,因為徹底解決內閣制度下問題,也就是具有代表性質的立法委員,根本不懂立法學以及立法程序,或許你要跟我爭論說,立法要屬於人民,才不會變成菁英立法,不關心民間狀況。但我要回應的是,這就是需要國民大會存在,讓國民大會以創制性質的立法理由送到立法院,或者其他四院依據職權自然就會修法,監察院也拿著彈劾的棍子在後面督促。就如同孫中山晚年所說,人民不懂各種政治專業無關係,根本上只要反映出自己所需方向就好,這就是要有政府,亦是平民政治的思想,一個國家如果不是願意反映出人民所需,不願為了多數人民而變,那根本不是民主國家。